第40回(2025)

京都賞の受賞者による記念講演会を京都で開催します。受賞者の功績だけでなく、人生観や人柄にも触れられる貴重な機会です。その分野で世界の最高峰にいる受賞者がエピソードを交えながら語ります。

*当日は事前に申し込みをいただいた方のみご入場いただけます。申し込みがない方の入場はお受けいたしかねますのでご了承ください。

2025年

11 /11 火

13:00〜16:10

第40回(2025) 京都賞受賞者

講演テーマ

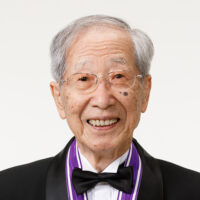

幸運なるわが人生

講演要旨

東京大学に入学し、定員数わずか5名の新設の工学部にある数理工学コースに進学しました。これが幸運の始まりです。ここは新しい学問を求めて、自分の数理工学を築こうと教授たちも苦闘するコースでしたから、その有り様を見ながら自由に研究する術を学びました。

九州大学に奉職し、脳の仕組みと情報とを考え始めました。ここで始めた機械学習の研究が、後にノーベル物理学賞とも結び付き、大きな流れとなるとは思ってもみませんでした。私の研究の中核をなすものは人工知能、数理脳科学、情報幾何学ですが、これらはみな研究を開始して10年、20年経ってようやく世に認められたものです。

こうした好き勝手な研究を満喫できる環境に身を置けたことが、私の人生の最大の幸運であったといってよいでしょう。

講演テーマ

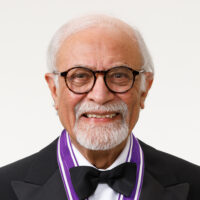

アフリカで生まれ、生命科学の道へ

講演要旨

私はケニアのキスムで生まれました。ビクトリア湖に面した、美しい夕日とカバや鮮やかな魚のシクリッドで知られる小さな町です。教師の影響でマラリアを媒介する蚊などの生物に夢中になりましたが、ロールモデルや明確な計画はなく英国に渡りました。二つの大学とパリ滞在を経て、ケンブリッジ大学の体外受精の先駆者ロバート・エドワーズ教授のもとで博士課程に進みました。哺乳類の発生過程に魅せられ、「父親ゲノムなしで発生は可能か」と疑問を持ちました。そして父親ゲノムは胎盤の、母親ゲノムは胎児の発育により大きく影響し、正常な発生には両方が不可欠であることを偶然発見しました。この機能差はメンデル遺伝によるものではなく、遺伝子コードを変えずに親の生殖細胞系列から受け継がれる可逆的でエピジェネティックなインプリントによるものでした。これは哺乳類の発生、進化、ヒトの疾病に関するエピジェネティクス研究の夜明けとなる発見でした。

講演テーマ

飛び込んで聴く

講演要旨

私は、聴くことによってこそ、自分が生きてきた世界にはいくつもの表情があるにもかかわらず覆い隠されていたのだと気付くようになり、私がケアの倫理と名付けたあの「もうひとつの声(different voice)」を書き留めるに至ったのですが、その歩みを振り返るならば、それは、飛び込んで聴くことだ、と言えるでしょう。私は、女たちによる道徳を巡る会話を聞き取り、そのなかで彼女たちが沈黙を破ったその様について話します。それから、聴くとは、あえて飛び込む営みになるのだと悟ったあの瞬間を呼び戻します。その瞬間、私たちは何を学び知るかわからぬまま、あえて飛び込み、人びとが考えていることのみならず、本当に考えていることを聴くのであり、そして、他の人から感じ、考え、知ってほしいと望まれていると思いなしていることではなく、その人が実際に感じ、知っていることを語りだすのです。このことを初めて実感したのは、女や少女たちに耳を傾けたときでした。そして今、私は片足を芸術に、もう片足を哲学に置きながら、小説『ソルスティス(Solstice)』を書き上げました。この小説では、三世代にわたり、いくつかの大陸を越えて紡がれる物語のなかで、何が真実であり、何を信じられるのかを知るためにどうすればよいのかという問いについて探求しています。(訳:小西 真理子)

| 12:00 | 開 場 |

| 13:00 | 開 会 挨拶:金澤 しのぶ(稲盛財団 理事長) |

| 13:05頃 | 受賞者講演 甘利 俊一 (先端技術部門) 「幸運なるわが人生」 |

| 14:00頃 | 受賞者講演 アジム・スラーニ (基礎科学部門) 「アフリカで生まれ、生命科学の道へ」 |

| 休 憩 | |

| 15:15頃 | 受賞者講演 キャロル・ギリガン (思想・芸術部門) 「飛び込んで聴く」 |

| 16:10頃 | 閉 会 |

*各講演後には、インタビュアーの石井麻由子さん(元NHKアナウンサー/フリー)が私たちの目線に立って、講演内容や人生観などについてご本人に問いかける予定です。

*終了時間は当日の進行状況により多少前後する場合がございます。

■主催:公益財団法人 稲盛財団

■後援:京都府 京都市 京都府教育委員会 京都市教育委員会 京都府私立中学高等学校連合会 大学コンソーシアム京都 京都商工会議所 京都新聞 朝日新聞社 毎日新聞社 読売新聞社 日本経済新聞社 産経新聞社 共同通信社 時事通信社 NHK KBS京都 エフエム京都

お問い合わせ

京都賞運営事務局 株式会社コングレ内

TEL:050-1736-6280(平日 10:00〜17:00)

E-mail:kyoto-prize-lecture@congre.co.jp