(PR企画:日経サイエンス、取材/執筆:詫摩雅子)

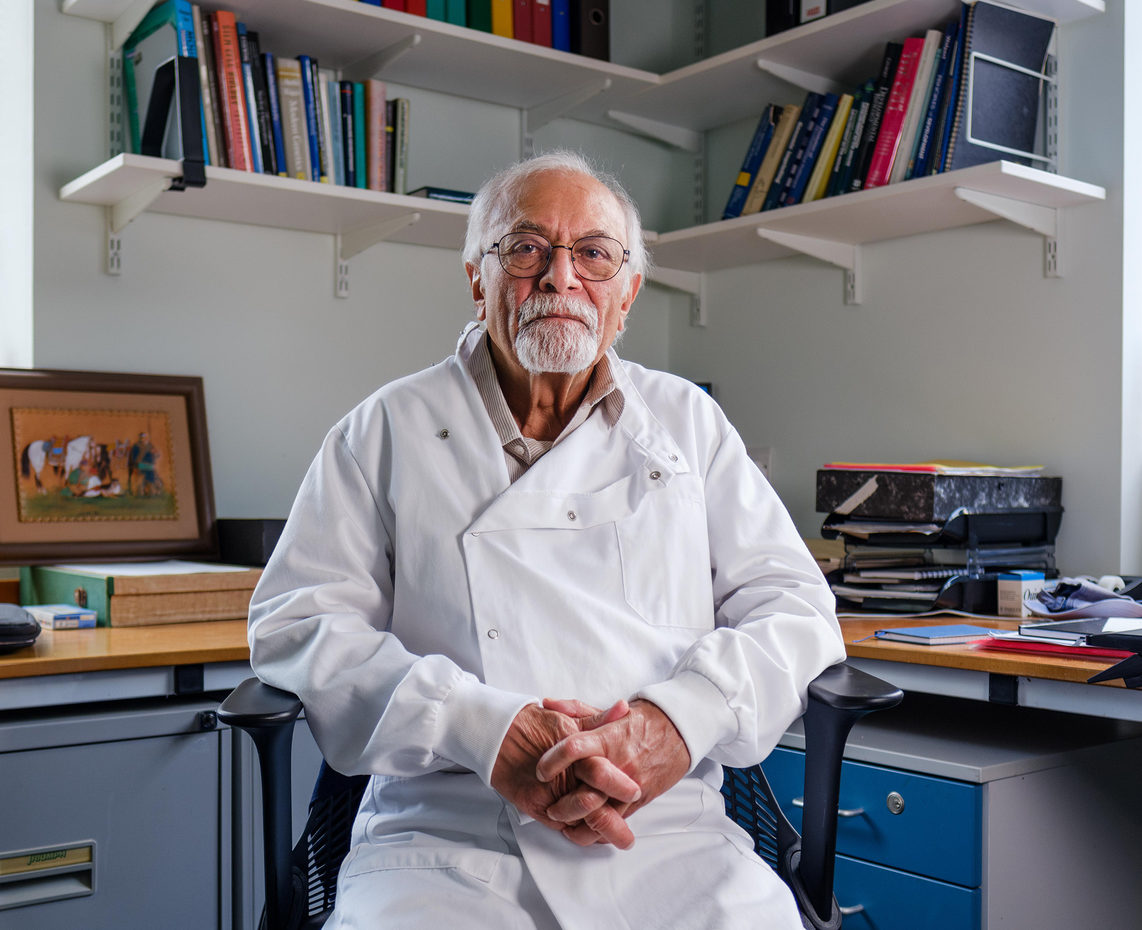

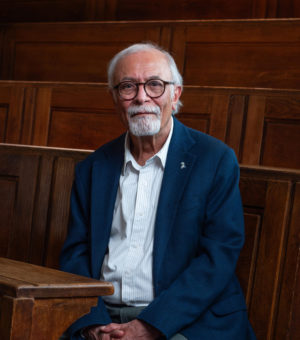

生き物を対象とした研究では、それまでの常識が覆されるような発見があったり、逆に現象としては以前から知られていたことのメカニズムがすっきりと解明されたりすることがある。1つの発見がドミノ倒しのように次々とほかの現象を説明できるようになったりすることもある。生命科学研究の醍醐味といってもいいかもしれない。第40回(2025)京都賞(基礎科学部門)を受賞することになったケンブリッジ大学のアジム・スラーニ(Azim Surani)博士の研究は、まさにそういった研究のひとつだろう。スラーニ博士の発見は、それまでの遺伝学の常識を変え、発生学や生殖医学、再生医学、あるタイプの病気の理解など、生命科学のさまざまな分野に広く影響を及ぼしている。

雌と雄の両方が必要?

ふだん目にする生き物の多くは、雌と雄がかかわる有性生殖をする。けれども、ある種の魚やカエル、トカゲ、鳥は有性生殖をしつつも、雌だけで子どもをつくる場合がある。雌しかいない動物園などでこうした例が実際に観察されているのだ。雌だけの特殊な環境でやむを得ず行われるだけではない。動物の世界を見渡すと、ミツバチやアブラムシでは有性生殖と雌だけで子どもをつくる単為生殖が生活史のなかで使い分けられている。

ここで疑問がわく。鳥やトカゲが単為生殖をできるならば、哺乳類にもできるのだろうか? もしできないならば、それはなぜか?

この問いをスラーニ博士は「卵子が発生して子どもになるのに、雌と雄のゲノムが必要か?」と置き換えた。有性生殖で誕生する子は雌と雄の双方から卵子と精子を通してゲノムを1セットずつ、計2セットを引き継ぐ。ヒトの染色体は23対46本あるが、ペアになる染色体の一方は母由来、もう一方は父由来だ。

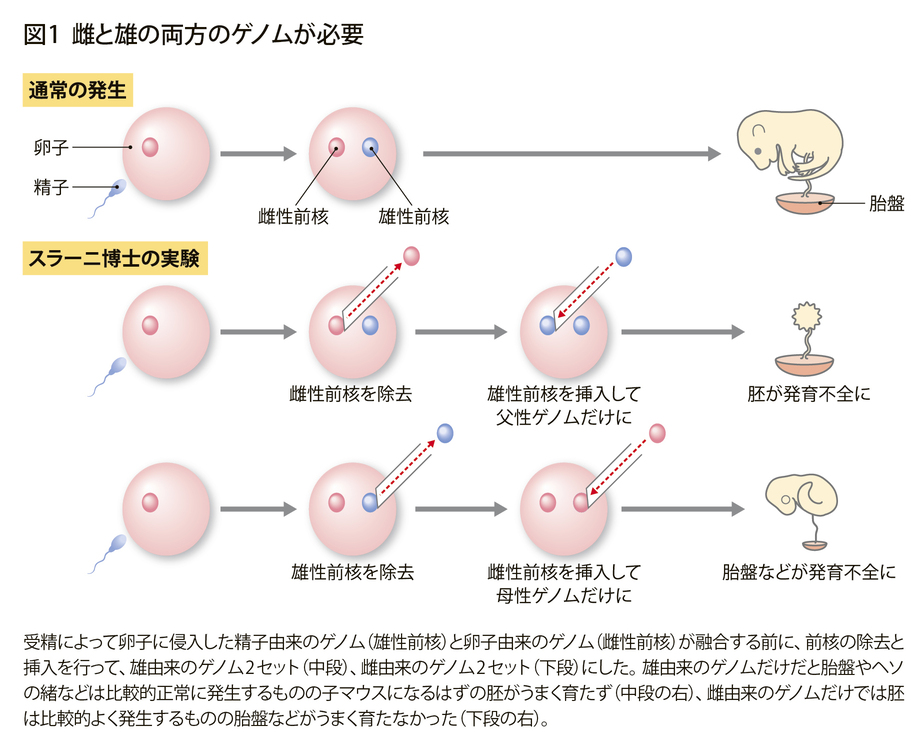

スラーニ博士の行った実験はこうだ。通常の受精では、精子が卵子のなかに侵入し、卵子のゲノム(雌性前核)と精子のゲノム(雄性前核)が融合する。スラーニ博士はマウスの受精卵から極細のガラス管を使って、融合する前の雌性前核を取り除いた。次いで、別の受精卵からの雄性前核を挿入して雄に由来するゲノムを2つもつ受精卵にした。同じ手順で雌に由来するゲノムを2つもつ受精卵もつくった(下の図)。

図1 雌と雄の両方のゲノムが必要

スラーニ博士の研究室にいたことのある大阪大学の林克彦博士はこの実験アイデアを「まさにアジムの研究スタイルの神髄。問題の芯をとらえて、シンプルな手法をとる。ごちゃごちゃと複雑なこと──遺伝子の発現を見るとか、細胞の数を数えるとかをあれこれするのではなく、必要で十分なことだけをする」と評する。「問題の本質を見抜く力と先見性がとにかくすごい」。

スラーニ博士の実験の話に戻ろう。雄だけに由来するゲノム2セットの胚と雌由来のゲノム2セットの胚はどちらも正常に発生することはなかった。それだけではない。非常に興味深いことが起きた。雌のゲノムだけ、雄のゲノムだけではうまく育たないだけでなく、様相が違うのだ。雄ゲノムだけでは胎盤などは比較的よく発育したものの胚の成長が順調に行かず、雌ゲノムだけでは、胎盤がうまく発生せずに結局は胚も死んでしまった。これは、「哺乳類も単為生殖ができるか?」という疑問に「ノー」という答えが得られただけでなく、雌由来のゲノムと雄由来のゲノムでは、遺伝子の働き方が異なっていることを示していた。

実験結果が示すもの

メンデルの遺伝の法則にもとづく1980年代当時の遺伝現象の理解では、遺伝子に父由来か母由来かの区別はなく、どちらも同じように働くと考えられていた。これに反する、まったく新しい現象が実験的に示されたことになる。

一方、医療の現場では「産婦人科医は、胎盤の状態は悪くないのに胎児が育たない例や、胎盤の発生不良の例を見ていたし、小児科医は、遺伝性疾患の中にどちらの親から引き継いだかで症状が異なる例があることもわかりつつあった」と九州大学の佐々木裕之博士は語る。「そういうことに、説明をつけたわけです」。

そして、スラーニ博士は、遺伝子には雌由来あるいは雄由来であることがあらかじめ目印として刷り込まれている(インプリントされている)とするゲノムインプリンティング説を提唱した。

遺伝子をオフにする仕組み

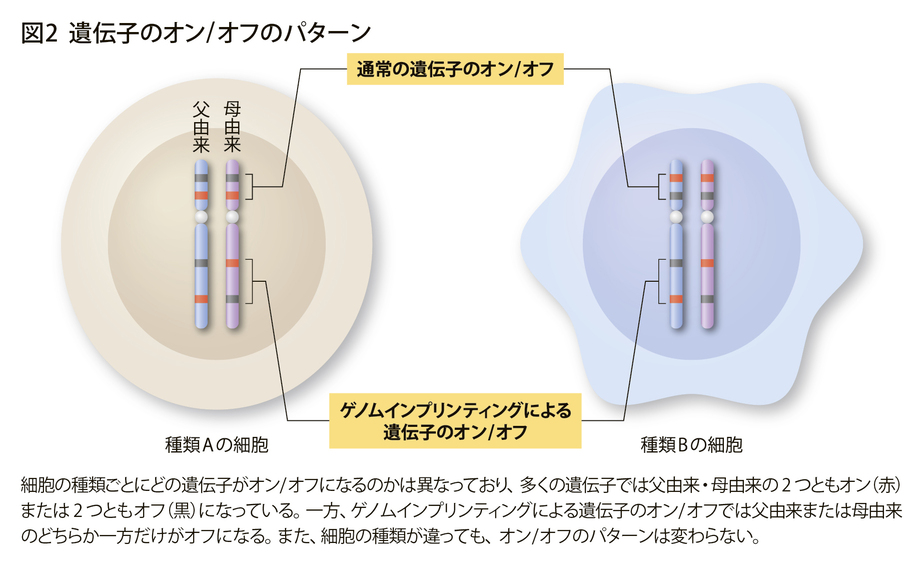

次の課題は「インプリントの目印の実体は何か」だ。ゲノムインプリンティングでは、雌雄どちらか一方の遺伝子がオフになっていると考えられる。

遺伝子をオフにする仕組みの存在は、当時すでに予想はされていた。同じ個体であればどの細胞もゲノムは同じなのに、細胞の種類ごとに作られるタンパク質が違うからだ。例えば皮膚の細胞が食べ物を分解する消化酵素を作ることはない。不要なタンパク質が作られないように遺伝子をオフにする仕組みがあるはずだ。

当時、候補にあがっていたのは「DNAのメチル化」。炭素原子1つと水素3つからなるメチル基がDNAにつくことだ。細胞の種類によってメチル化されている箇所が違うことや、皮膚由来の培養細胞にメチル基を外す酵素を加えると、別の種類の細胞へと変わることが示されていたからだ。

スラーニ博士やほかの研究チームは、実際にDNAのメチル化がゲノムインプリンティングでの目印であることを突き止め、ヒトやマウスでインプリントされた遺伝子を次々と特定していった。後には、ゲノムインプリンティングの目印の実体はDNAのメチル化だけでないこともわかる。長い紐状の分子であるDNAは、糸巻きに巻きつくようにしてコンパクトになっているが、糸巻きの役目をしているヒストンというタンパク質へのメチル化やアセチル化も遺伝子のオン/オフを調節している。

DNAやヒストンへの化学修飾で遺伝子をオフにする仕組みはゲノムインプリンティング以外でも用いられている。ヒトのゲノムには進化の過程で感染したウイルスに由来するDNAが入り込んでいる。これを抑え込む仕組みにもDNAメチル化は使われている。前述のように細胞の種類によって不必要な遺伝子を働かなくさせる仕組みでも同様だ。環境要因によって遺伝子のオン/オフが変わることもある。DNAの塩基配列を変えずに化学修飾をつけることで、遺伝子の発現を制御する機構を「エピジェネティクス」と呼んでいる。スラーニ博士が発見したゲノムインプリンティングも、このエピジェネティクスの1つということになる。

図2 遺伝子のオン/オフのパターン

エピジェネティクス研究の基盤に

エピジェネティクスという言葉自体は発生学の分野で1940年代に作られた造語だが、佐々木博士は「1990年代になっても研究者の間でもあまり知られていなかった」という。今でこそ、エピジェネティクスは生命科学のホットな分野の1つになっているが、研究が進み始めたのはゲノムインプリンティングがわかってからだという。

エピジェネティクスの研究をしている理化学研究所の井上梓博士は研究対象としてのゲノムインプリンティングの優れた点は、「同じ種ならば、どの細胞でも共通して同じ遺伝子に目印がついている点」と評する。これが、研究のしやすさにつながっている。

ヒトではゲノムインプリンティングで制御されている遺伝子が200ほど見つかっているが、「メチル化が外れるとすぐに疾患につながる。エピジェネティクスの異常とそれが引き起こす疾患の関係がはっきりとわかっている。そこがゲノムインプリンティングのすごいところ」と井上博士。

エピジェネティクスの例としてよくあがるのは、一卵性双生児の例だろう。ゲノム情報は同じはずなのに、外見や性格が少し異なったり、何らかの病気にかかるかどうかにも差が見られたりする。DNAメチル化などのパターンを調べる研究は進んでいて、一卵性双生児の間でも違いが見られることもわかってきているが、具体的にどのような環境因子がどの遺伝子の化学修飾をどういうメカニズムで変えているのか、まだよくわかっていない。こうした例も「エピジェネティクス以外では説明はできないからエピジェネティクスの例とされていますが、詳細はまったくわかっていないというのがほとんどです」と井上博士。

佐々木博士も「環境要因の影響となると、調べるのも大変です。ゲノムインプリンティングは確実に起きる現象だから、メチル化がどう起きるかといった詳細を調べることができたんです。エピジェネティクス研究の基盤となったと言ってもいいでしょう」と話す。

私の研究室出身の多くが自身の研究室を立ち上げ、

さまざまな分野で指導的な役割を果たしていることを誇りに思います」

興味から始める研究こそ大事

スラーニ博士の研究室には前述の阪大・林博士や東京医科歯科大学(現・東京科学大学)の石野史敏博士、京都大学の斎藤通紀博士など多くの日本人が参加したが、最初に訪れたのは九大・佐々木博士で、1990年のことだ。「すぐにテーマを与えられてバリバリ始めるのかと思っていたのですが、日本でやってきた成果を論文にまとめたいと申し出たら、『いいよ』と。2カ月ほど、論文を書いたり読んだりしただけでした」と佐々木博士。「アメリカなどではボスの号令一下で仕事をするスタイルもあると聞いていましたが、まったく違っていました」。

林博士も「基本的に自分の興味のあるテーマを好きにやらせてもらっていた」という。「実験データを見せても、実験条件とかそういう細かなことは何も聞かない。つまらない結果だと『フン』で終わり」。その一方で「面白いデータが出たりすると、『次にこうやったら、きっとこうなる。ほかにもこういうところにも影響していそうだ。これが破綻したらどうなるか』などと、理論上どういう展開があるのかを1つ先、2つ先まで、1時間も2時間も話しまくってくれる。それが聞きたくて、何とかアジムの琴線に触れるデータを出そうと思っていました」と話す。

40歳になる前にゲノムインプリンティングの発見という大きな成果を上げたスラーニ博士だが、「謙虚で、過去の業績にまったくとらわれていない。研究は常に前しか見ていない」(林博士)。

2011年から12年間にわたりスラーニ博士の研究室にいた慶應義塾大学の入江奈緒子博士が参加すると、それまでのマウスに加えてヒトの細胞も扱うようになった。生殖細胞にまつわる研究なので、倫理的に問題視する声が起きたり、不妊症治療への応用を期待されたりするかもしれない。「社会との対話を大切に考えていました。基礎から理解することの大切さ、基礎研究がなぜ重要なのかを常に語っていました。先生にとって、どうなっているかを知りたいという、興味から始まる研究こそ大事だったのです」。

先端研究では、調べたいテーマがあっても測定技術などがない場合がある。入江博士によると「かなりの頻度で論文の紹介が研究室メンバーにメールで来るんです。関連分野のこともありましたが、新しい実験技術のことも多かった。興味を持った人がその手法で実験をしたいと申し出る──そんな感じでした」。

林博士は「PI(研究室主宰者)の姿勢、『かくあるべし』というのを学びました。自分はまだまだだけれど、アジム研究室の出身者には良い仕事をしているPIが世界中にいっぱいいますよね」。(林博士の時には研究室に17人ほどいたが、出身国は皆バラバラで、中国出身者と地元のイギリス出身者が2人ずついただけだったという)。

スラーニ博士は京都賞受賞にあたってコメントを発表し、研究室のメンバーに言及している。そして、自分の研究室の出身者の多くが自らの研究室を立ち上げて指導的な役割を果たしていることを誇りに思うと語り、ともに働くことがインスピレーションの源になっていると感謝の言葉を寄せている。

〈本記事は日経サイエンス2025年11月号(9月25日発売)に掲載されました。〉

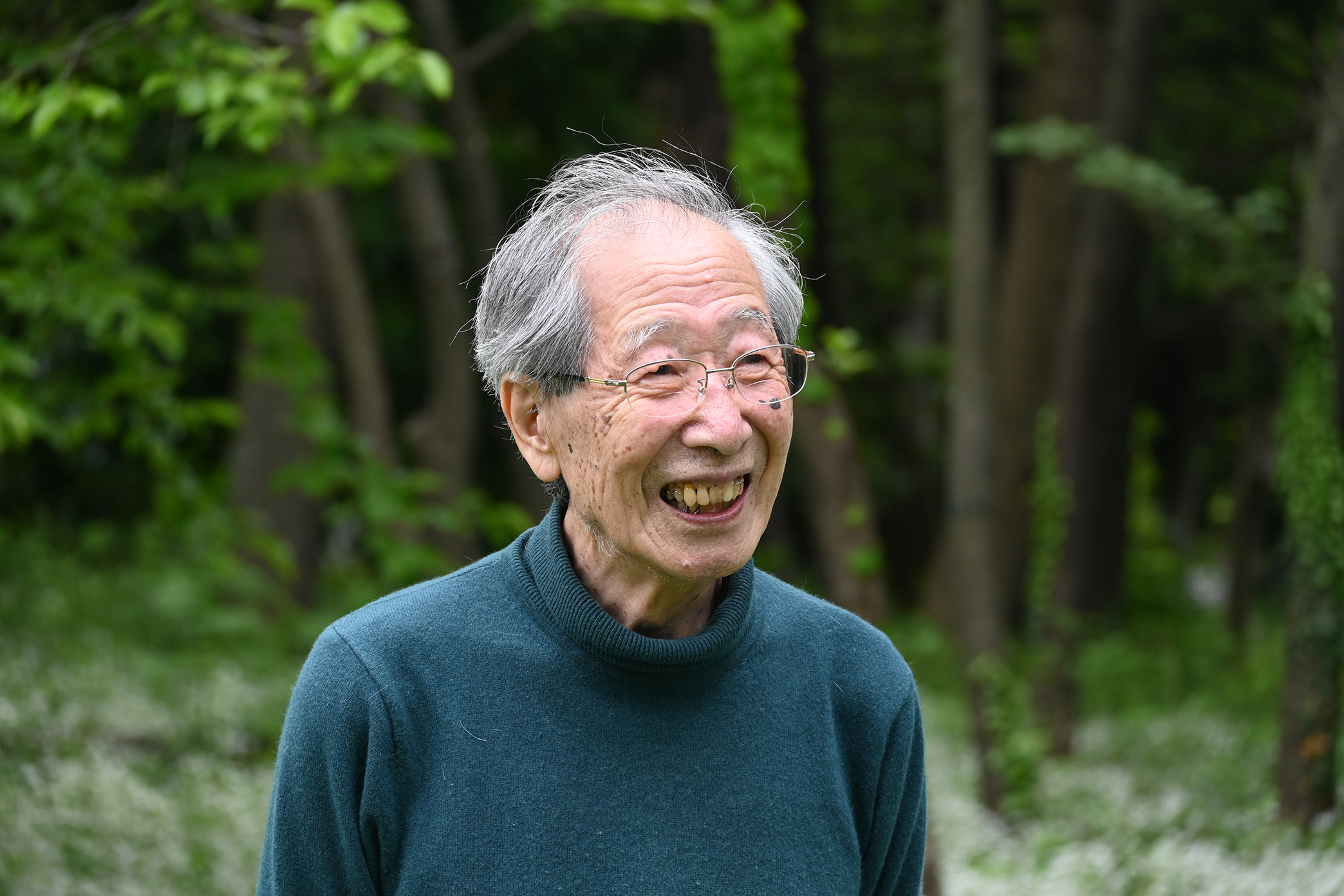

(Photo by Simon London)

最後までお読みくださりありがとうございます!今後の参考にするため、ぜひご感想をお聞かせください。

…既存の道徳観では、規律に従う個の「自律」や、他者から援助を受けず独立する「自立」が重んじられてきた。これに対して、人と人との相互依存的な関係性を重んじる「ケアの倫理(ethic of care)」の価値を見いだしたのが、心理学者のキャロル・ギリガン(Carol Gilligan)博士だ。

甘利氏の研究はニューラルネット研究を理論的に支える基盤となり、やがて深層学習AIによる大規模言語モデル(LLM)などへと発展した。AIの社会実装が今猛烈な勢いで進んでいるのは、甘利氏が数十年前にまいた理論研究という種が、豊かな実を結び始めている証でもある。