(PR企画:日経サイエンス、取材/執筆:柳本 操)

「ケア」という言葉は世にあふれている。介護、医療、育児における世話を意味する「ケア」、精神の回復を支援する「心のケア」、家庭内でケアの役割を担わされる子どもを指す「ヤングケアラー」という言葉も話題にあがる。しかし、私たちはケアの本質について、どれほど思いを巡らすことができているだろうか。

既存の道徳観では、規律に従う個の「自律」や、他者から援助を受けず独立する「自立」が重んじられてきた。これに対して、人と人との相互依存的な関係性を重んじる「ケアの倫理(ethic of care)」の価値を見いだしたのが、心理学者のキャロル・ギリガン(Carol Gilligan)博士だ。

ギリガン博士は、1970年代から心理学研究を始め、1982年に発表した『もうひとつの声』で、人は誰もが身体的、精神的にケアを受けて生きる存在であり、他者のニーズや苦しみに寄り添い、関係を簡単には断ち切らない相互依存という価値観から私たちは社会を見直す必要がある、と訴えた。新たな人間観を提示した『もうひとつの声』は発刊後40年以上を経て16の言語に翻訳され、世界で70万部以上のベストセラーとなっている。「ケアの倫理」は心理学のみならず、教育学、文学、社会学、看護学や医療実践、社会政策にも新たな視点をもたらし、女性の地位向上や福祉などのグローバルな社会課題を根本から見直す学問的基礎となった。この功績により、ギリガン博士は第40回(2025)京都賞(思想・芸術部門)を受賞した。

「正義の倫理」と「ケアの倫理」

ここからは、ギリガン博士の研究の道のりを辿ろう。キャロル・ギリガンはニューヨーク市で生まれ育ち、スワースモア大学で英文学の学士号を最優等で取得。ラドクリフ大学で臨床心理学の修士号を経て、1964年にハーバード大学で社会心理学の博士号を取得した。

文学を通して心理学に出会うことで、ギリガン博士は「自分自身を物語る人には、本当に語っていることと、語らないでいることがある」という、沈黙の中に閉じ込められた“声”への問題意識を高めていく。

精神医学者の夫と出会い学生結婚し、息子をもうけた1960年代は、世界中で学生運動が沸き起こる「政治の季節」だった。ギリガン博士は公民権運動、ベトナム反戦運動に加わり、ベビーカーを押しながら貧困地区に住む黒人たちの家を訪ね、有権者登録の呼びかけを行った。

「聴く女」であるギリガン博士は30年以上にわたりハーバード大学で教壇に立ち、現在はニューヨーク大学で教鞭をとる

「聴く女」であるギリガン博士は30年以上にわたりハーバード大学で教壇に立ち、現在はニューヨーク大学で教鞭をとる

1971年よりハーバード大学教育学大学院助教となり、道徳性発達理論の権威である心理学者ローレンス・コールバーグの助手として研究を始めるが、ここでギリガン博士は、コールバーグが主張する道徳性発達理論の限界を見いだす。

ギリガン博士はインタビュー調査で「ハインツという男が自分では買う余裕のない薬を、妻の命を救うために盗むべきか否か」という「ハインツのジレンマ」というテーマを11歳の少年ジェイクと少女エイミーに投げかける。ジェイクは、ハインツは薬を盗むべきと明確に答え、財産や法律よりも生命のほうが価値がある、と主張する。一方、エイミーは、財産や法律よりも、盗みがハインツと妻にいかなる影響を与えるかに注目する。ハインツが逮捕されれば、妻をケアする人がいなくなる。お金を作るなど他のやり方があるのでは、と、関係性の文脈のなかで問題解決しようとするのだ。ギリガン博士は、ジェイクの回答に表れる「正義の倫理」と対比して、エイミーの回答に表れる道徳的判断を「ケアの倫理」と名付けた。感情的で脆弱でもある「ケアの倫理」はこれまでの道徳性発達理論では「未発達」とされてきたこと、また、従来の発達心理学では男性しか調査対象にしていなかったことを批判した。

「もうひとつの声」を聞き取る

ギリガン博士は、変革著しい社会状況の中で「ケアの倫理」を鍛え上げていく。研究をスタートした同時期の1973年に、連邦最高裁判所がそれまで法的に禁じられていた妊娠中絶を合法化する「ロウ対ウェイド判決」を下した。米国では1820年代から多くの州で妊娠中絶を禁じており、合法化への世論が高まっていた。妊娠中絶合法化という社会的転換を受け、ギリガン博士は研究テーマを「中絶の意思決定に関する研究」に定め、聞き取り調査を開始。その調査過程で、女性たちが発する「もうひとつの声」に気づくのだ。

当事者たちは、自らの身体に宿る新たな命について、人間関係をも揺るがす選択に直面し、自分の望みを実現する「自己中心的」な価値観と、自らの意志を消して他者の望みに応える「自己犠牲」という価値観の間で自己を引き裂かれるが、そののち、「自分は本当はどうしたいのか」という内なる声に耳を傾け、ケアと責任の捉えなおしをしていく。このように、一人の人間の中で複数の声が響き合う「ケアの倫理」には、既存の道徳観が見落としていた人間観や世界観があった。『もうひとつの声』でギリガン博士は、人間的成熟のためには、正義の倫理とケアの倫理をむすびつけていくことが必要と主張した。

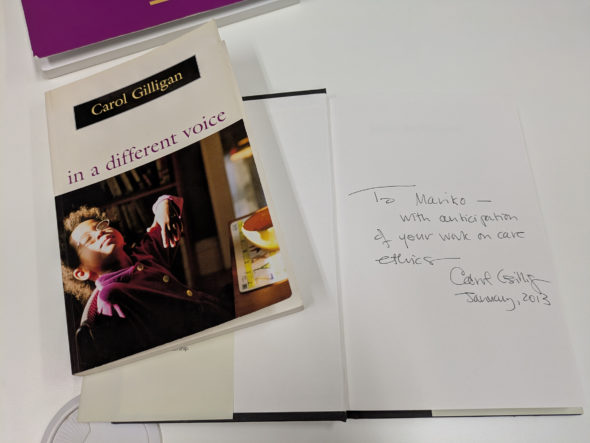

2013年1月22日、ニューヨーク大学にて。ギリガン博士は小西准教授に「あなたのケアの倫理の研究に期待しています」とサインした

2013年1月22日、ニューヨーク大学にて。ギリガン博士は小西准教授に「あなたのケアの倫理の研究に期待しています」とサインした

ギリガン博士は“聴く女”

「ギリガン氏の研究に出会わなければ私はアカデミズムの世界に入らなかったと思います」と話すのは、大阪大学大学院人文学研究科の小西真理子准教授だ。小西准教授は、2005年、卒業論文のテーマを探していた大学3年生のときに、『もうひとつの声』に出会った。

「当時学んでいた倫理学は面白いとは感じていたものの、魂を注いで考えたい語り口ではありませんでした。しかし、『もうひとつの声』で紹介されていた女性たちの声は、身近にも聞こえている声で、これまで見落とされてきた声でした。私もケアの倫理を携えながら研究をしたい、と強く思いました」

小西准教授は、カナダ留学時の2013年に、アカデミズムの扉を叩く勇気を与えてくれたギリガン博士に面会するためにニューヨーク大学を訪れた。

法学部の受付にいると偶然ギリガン博士が通りかかり、「あら、あなたが今日の訪問者ね。いらっしゃい! さあ、オフィスに行きましょう」と明るい笑顔を向けてくれた。若々しく、颯爽と歩く博士の振る舞いにとても驚いたという。

「研究室では、ガチガチに緊張した私の気持ちを察して、博士自ら温かい紅茶を用意してくださいました。つたない英語に耳を傾け、一つひとつの単語を丁寧に発して応答してくださる。ご著書でも『私は聴く女である』と書かれていますが、真摯に聴いてくださる姿に、本当に“声を聴く方”なのだなと感じました」

ギリガン博士が1987年に発表した論文『道徳の方向性と道徳的な発達』を翻訳したい、と申し出たところ、「いい考えね。みんながチャンスを得るべきです」と快諾してくれた。帰り際に手渡されたのが、ギリガン博士が2011年に書き上げた著書『抵抗への参加』だった。

ケアの倫理は「人間の倫理」

「ケアの倫理」には多くの賛同者が現れる一方、「伝統的な女性差別を促進させる」という批判の声もあった。性差別問題に取り組む法学者のキャサリン・マッキノンは、「女性がケアの倫理に基づく道徳観を持つのは、女性が男性に虐げられてきたからである」と批判した。「ケアの倫理」が、ケア労働を母性という名の下に女性に押しつけてきた社会システムを助長する、と危惧したのだ。

小西准教授は、2017年にギリガン氏を再訪した。前回手渡された『抵抗への参加』を翻訳したいと直接伝えることに加え、「ケアの倫理」に向けられた批判についての意見を聞きたかった。

「フェミニズムの間に生じている衝突についてどう思われるか」と小西准教授が問うと、それまで優しい口調だった博士の顔色が変わり、強い口調になったという。

「ケアの倫理はフェミニストの倫理であり、人間の倫理なのです、とギリガン博士は力強くおっしゃいました。それは確かに、ギリガン博士の声でした」

ケアの倫理の批判では、専ら男か女か、正義かケアかという二元論で議論が行われてきた。ギリガン博士は「男性中心主義である家父長制の文化のなかでは、ケアの倫理をともなうもうひとつの声は女らしい響きを持っているが、それがまさにその声として聞かれるならば、その声は人間の声である。だからこそケアの倫理は家父長制文化に抵抗する」と『抵抗への参加』で記す。「ケアの倫理」は、家父長制からケアを解放する試みなのだ。

小西准教授は学生とともに講義でギリガン氏の著書を読み続けている。

「ギリガン博士のように、訴えかけづらい、けれども確かにある声に耳を澄ませることで、声を無視したり、封じようとしたりする社会の欺瞞も明らかにしていきたいと考えています」

「アンネの日記」を読み直す

ギリガン博士は1992年から2年間、ケンブリッジ大学で客員教授を務めている。同時期にケンブリッジ大学政治社会学部に留学していたのが、上智大学外国語学部英語学科の小川公代教授だ。

「博士の著書は、社会学と心理学の両方で文献リストに載る重要文献で、『もうひとつの声』は線を引きながらボロボロになるまで読み込みました。弱者とされていた女性に寄り添いケアや共感の価値を再評価する博士の主張に心揺さぶられ、文学作品から声をすくいとる文学的な語り口にも魅了されました」

『抵抗への参加』4章には、『アンネの日記』が登場する。博士は1980年代初頭より10年以上にわたって思春期の少女たちの聞き取り調査を行ったが、1989年に『アンネの日記』改訂版が英訳され、その内容とケアの倫理が結びつけられる。アンネ・フランクはナチス独裁体制下で家族と身を隠しながら日記を綴った。家族でただ一人、アウシュビッツから生還した父オットーが協力者によってサルベージされたアンネの日記を受け取るが、1947年に初版が刊行されたときに、ある部分がオットーにより削除された。オットーが妻エーディトに対して愛を示していなかったという厳しい父親批判、また、アンネが「ぼろぼろになってゆきつつある」母親の苦しみに寄り添い、家父長的な価値に「反逆(=抵抗)」していると見てとれる箇所が、全て削除されていたのだ。

ギリガン博士は、思春期の少女は、成長する過程において家父長制に参入するとき、社会的な名誉を勝ち得る代わりにそれまでの家族との関係が断たれるだけでなく、愛を犠牲にすることを余儀なくされる、と論じる。

「人間の言葉を奪うということを疑いなく行う、その根本に家父長制の力がある。アンネは日記に書くことでその力に抵抗したのだ、と博士は書いています」

小川教授が高校生たちにケアの倫理とアンネの日記の話をしたとき、高校生たちが涙を流したという。

「私はお父さんに取り入ろうとして、自分をケアしてくれるお母さんに冷たくしていた、と涙を流す感性を10代の彼らは持っています。私たちは大人になる過程で無意識のうちに家父長制を内面化します。あなたはアンネから学ぶことができるか、とギリガン博士から挑戦を突きつけられているように感じるのです」

抵抗することを訴え続ける

ギリガン博士は、今年89歳を迎える。2023年には『In a Human Voice』を発表し、ASD(自閉スペクトラム症)であることを公表する環境活動家グレタ・トゥーンベリ氏の家父長制と権力への抵抗など、新たな「声」をケアの倫理に映しだしている。2022年に刊行された新訳『もうひとつの声で』の冒頭で、ギリガン博士は「本書を読んでくださる日本の皆さまへ」として、2022年に中絶合法化が連邦最高裁判決によって覆されたことをもとに「今や再び家父長制が息を吹き返し、デモクラシーが危機に晒されています。私たちは今、ケアの欠如と無関心の代償の大きさをかつてないほど強く自覚しながら生きています」と訴えかける。

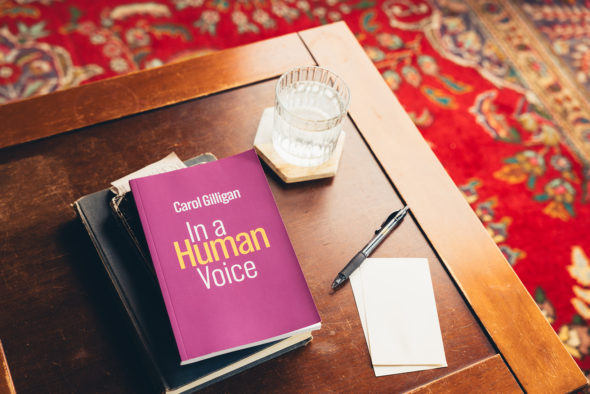

ギリガン博士は2023年に『In a Human Voice』を発表。「ケアの倫理」をさらに深めた

ギリガン博士は2023年に『In a Human Voice』を発表。「ケアの倫理」をさらに深めた

ギリガン博士は、家父長制によって弊害をもたらされるのは女性だけではなく、男性も、ジェンダー化された男らしさを身につけ振る舞い、本来は内側にあるケアの倫理を手放すよう促されているのではないかと論じる。一貫して訴え続けるのは、「ケア」という柔らかな言葉の底に横たわる「抵抗」という概念だ。

「私たちは、戦うという言葉から“攻撃”をイメージしがちです。しかし、戦い方を暴力でなく“抵抗”という言葉で示し続けたのが博士です。戦争をしない、マウントをとらない、論破しない。人間一人ひとりがこの力を信じることができたら戦争はなくなるのでは、とすら思えます。博士は、繊細な声を聴き取ることを通して、人間は弱さを受け入れたときにこそ真実に巡り会える、と教えてくれている。声を聞くこと、対話をすること、信じて待つこと。これらは受動的に見えながら、抵抗なのです。抵抗の声を『ケアの倫理』と名指し、貫き続けたギリガン博士が京都賞を授与されたことに胸が熱くなります」と小川教授は言う。

私たちは日々、「ケアの倫理」と出会う。「もうひとつの声」を聴こうとしない社会は人間に条件をつけて排除し、生きる幅を狭める。「ケアの倫理」は世界の解像度を上げ、自分が想像できていない他者の声に耳を傾け、自ら声を上げて他者を頼る勇気をもたらしてくれる信念、と言い換えることもできるだろう。

最後までお読みくださりありがとうございます!今後の参考にするため、ぜひご感想をお聞かせください。

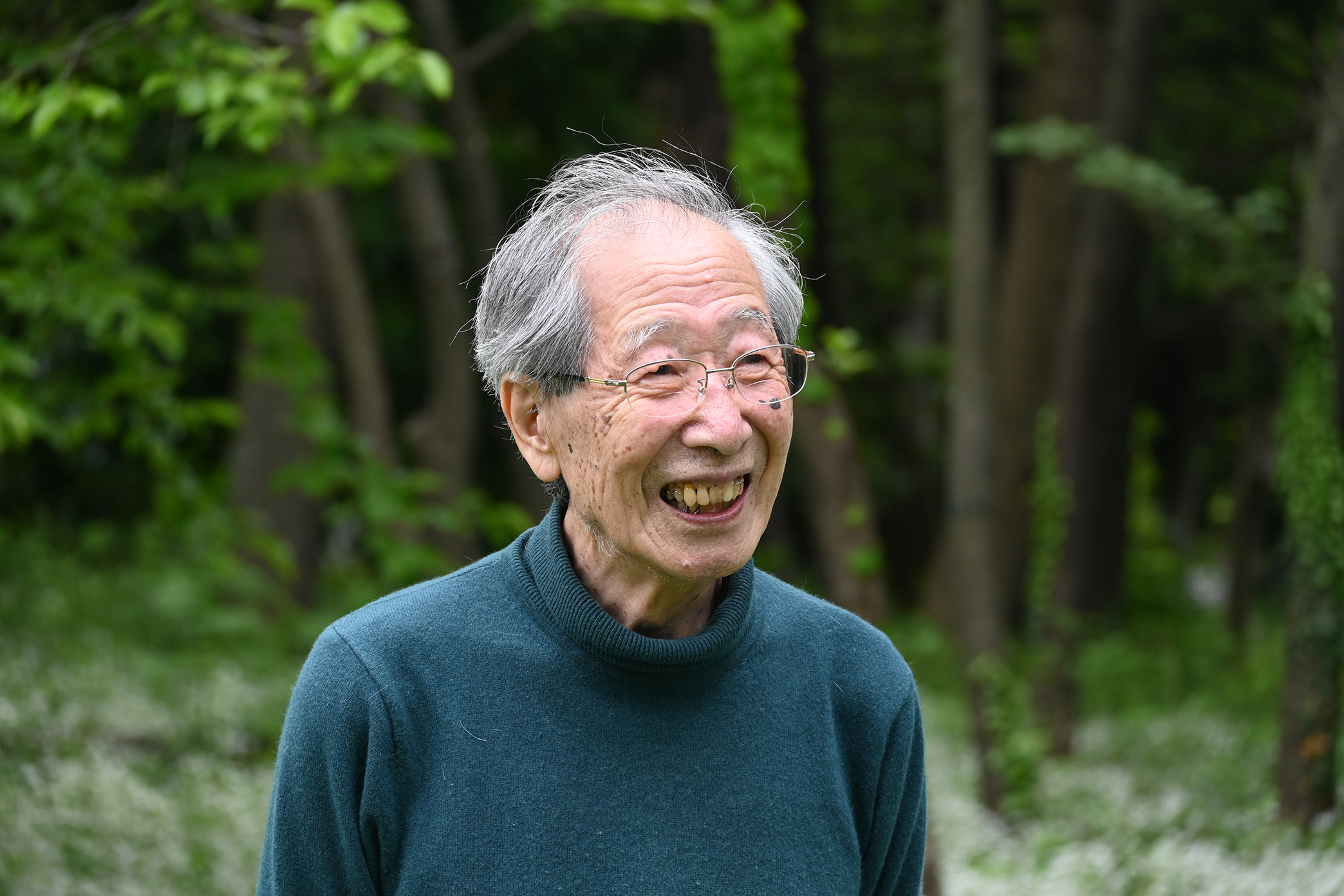

甘利氏の研究はニューラルネット研究を理論的に支える基盤となり、やがて深層学習AIによる大規模言語モデル(LLM)などへと発展した。AIの社会実装が今猛烈な勢いで進んでいるのは、甘利氏が数十年前にまいた理論研究という種が、豊かな実を結び始めている証でもある。

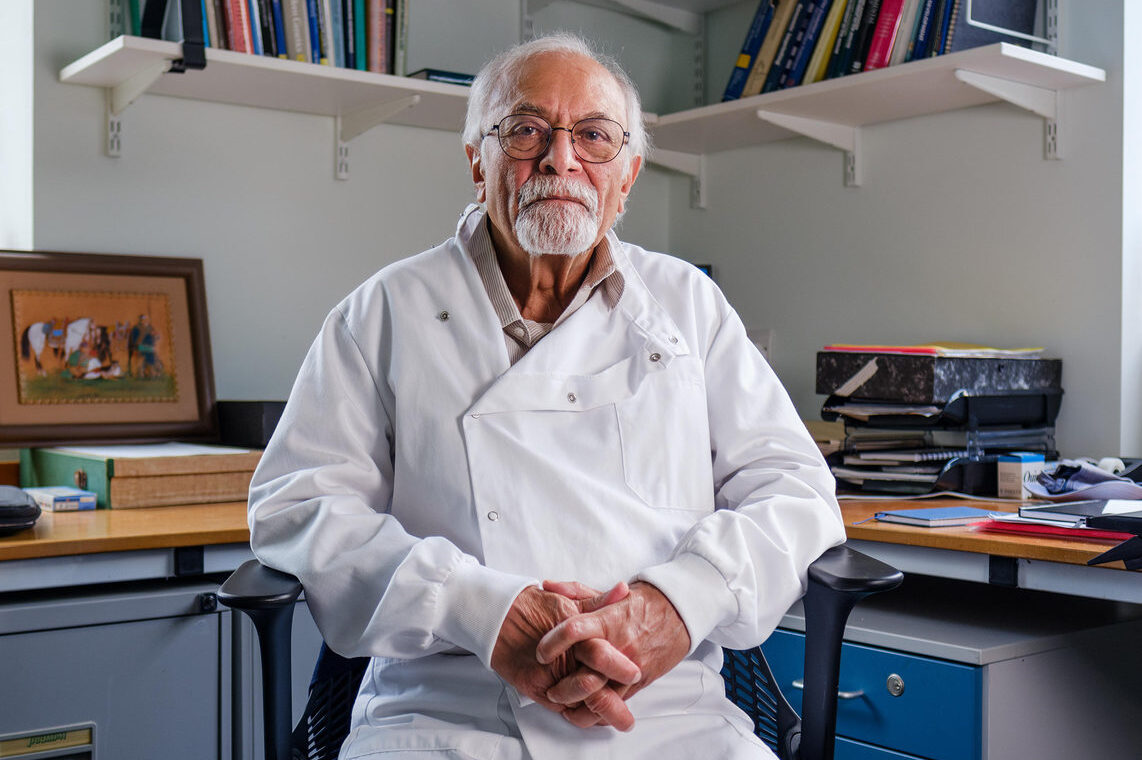

スラーニ博士の発見は、それまでの遺伝学の常識を変え、発生学や生殖医学、再生医学、あるタイプの病気の理解など、生命科学のさまざまな分野に広く影響を及ぼしている。